データが集約されたダッシュボードによってクリエイティブな時間が増加【建設:大晋建設】

お話しを聞いた方:大晋建設株式会社 常務取締役 又吉 健さん

データを活用しようと思ったキッカケは?

弊社は昭和25年(1950年)に創業し、来年で75周年を迎えます。総合建設業として公共の建築・土木工事、民間の建築工事や企画開発の事業、アパートなどの管理業や分譲マンションを建てて販売する事業も行っています。

県や市町村などの行政だけではなく、一般の顧客を相手にビジネスを生み出すことも多いので、マーケティングがとても重要です。市場調査や建築調査、それから他社動向、新商品の開発などについても、マーケティングしたデータを活用して企画を行っています。

例えば、不動産開発であれば、資産価値を評価するための調査として、土地の価格の変動状況、周辺インフラの整備状況、他社の開発状況を検証しつつ、顧客からのご要望も踏まえて市場調査を行います。

調査では、公共機関から提供されるオープンデータは常に活用していますが、その都度、関係サイトを検索し、データをダウンロードして使えるように加工するのは、正直言って大変です。どこか一つポケットがあって、そこからレポートとして出力できるような、なおかつグラフや地図で分かりやすく見ることができるようなものがあればいいと常々思っていました。

写真2:ダッシュボードの説明を受ける又吉さん(左奥)

どういうことにデータを活用したかったか?

当社が関わる開発案件の提案書の作成には、様々なデータが必要になります。開発の対象となるエリア(市町村や字別)の人口や世帯数の増減、世帯収入などのデータが地図上で可視化されたものを企画提案書に反映できれば、説得力が増す提案書になるのではないかと考えていました。

ただ、データ収集はどうしても時間がかかってしまいます。

本来であれば、データをもとにアイデアを出したり、創造したりするようなクリエイティブな時間をもっと確保したいと考えていたところ、ISCOさんから沖縄オープンデータプラットフォームを紹介してもらいました。

BIツールで必要な様々なデータを一つに集約して可視化できると伺い、ぜひ活用したいと思いました。

私どもがモノをつくる、作品をつくる、それから土地を開発するということにおいて、意外にも過去の経験と勘みたいなところがこの業界にはあります。そういうものに頼り過ぎないために、情報を可視化していくことには価値があるんだろうと思います。

使ったデータはどのようなものですか?

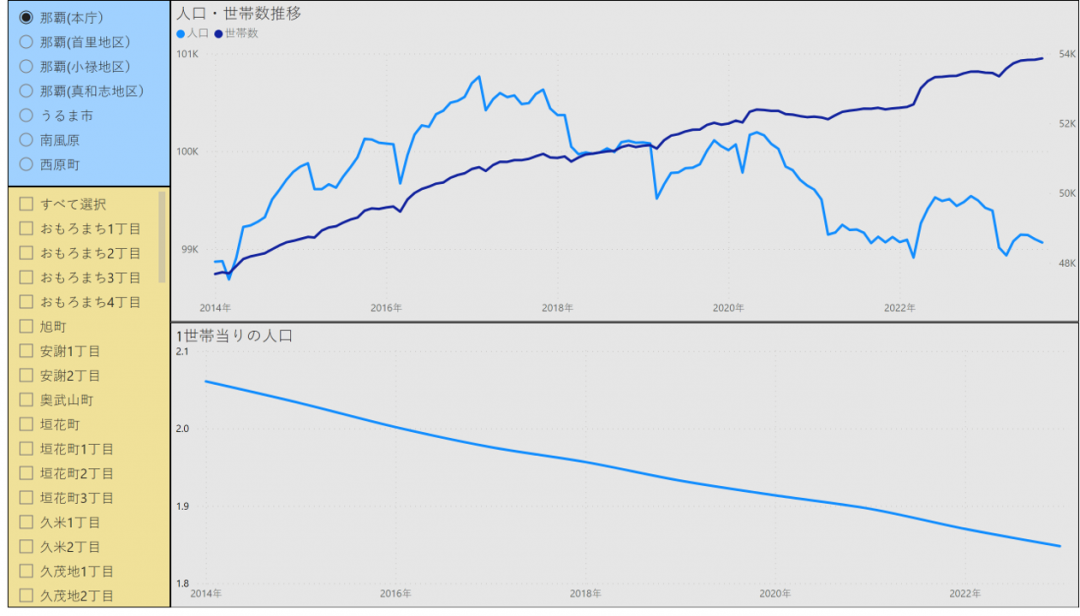

開発対象エリアの「市町村別字別・年代別人口」「市町村別字別世帯数」「個人の市町村民税の納税義務者等に関する調べ」「課税標準額段階別所得者割額等に関する調べ」「沖縄県物価指数」など12種類のデータをBIツールで可視化していただきました。(使用したデータは記事の末尾に掲載)

データを活用する際には、1つのデータ、ある一時点、という見方ではなく、複数のデータを掛け合わせたり、過去から現在にかけての推移を確認し、将来に向けての動向を推察したりすることで、データの持つ価値を引き出すことが出来ます。

今回、BIツールを使ってたくさんのデータを集約したことにより、人口データ一つをとってもエリアごとに過去10年分の推移を見ることができ、さらに世帯数や所得に関する情報など、他のデータも一つのレポートとして集約されたことで、あれこれと資料にアクセスしなくても知りたいことをすぐに見ることができました。

画像1:人口・世帯数推移、1世帯当たりの人口を示したダッシュボード

どのようにデータを活用したか

ある企業の本社建て替えの依頼を受けておりましたので、その提案書をまとめる過程や、提案書そのものの中で、計画地周辺の人口と世帯数の増減、人口動向などダッシュボードで可視化された地図を使いました。

建て替えの方向性は、基礎的な統計調査(オープンデータ)にプラス、周辺のまちづくり計画などを合わせることで決まってきます。

データを確認したところ、建て替え予定の建物のあるエリアは、人口や世帯数が増加傾向にあり、まちづくり計画の中心にあたり、将来性のあるエリアでした。

この際、ダッシュボードを活用することによって提案の裏付けとなるデータにすぐにアクセスできたため、データの収集や整理にかける時間を圧縮し、企画提案の内容について考える時間に充てることができました。

最終的には、オープンデータと自治体のまちづくり計画から地域の将来性を導き出し、それを裏付けるデータ等を可視化して示しながら、建物建築だけではなく、弊社の強みでもある土地建物の管理・運営ノウハウも取り入れ、当初の建て替え案を総合的に見直す提案書に仕上げました。

結果として、その企業のもつ資産価値の向上に貢献できる内容になったと自負しておりますし、当初の建て替え計画よりも大規模な開発に踏みきる判断をいただくのにつながったと思います。

画像2:ダッシュボードを活用した提案書(MAPは実際に使用したものとは異なります)

これまでも公共機関のオープンデータは使っていましたが、開発のたびに必要なデータを探して、分析するために加工して、資料に使えるように整える必要がありました。データの数も一つではないですから、データを揃えるだけでも相当な時間を要します。

人口・世帯数の推移や増減、市町村別の所得情報、消費者物価指数など12種類のデータが集約されたダッシュボードでは、地図やグラフでデータを見ることができ、さらに市町村や性別、年代、日付などで絞り込むことができ、必要な情報のみが表示されます。見たいデータを見たいように可視化できることがBIツールの良さだと思います。

このダッシュボードは今回の建て替え案件だけではなく、他の開発案件でも活用できると思いますので、今後の提案書作成におけるデータ収集や整理の時間が削減できると期待しています。

今後どのようにデータ活用を推進されますか

提案内容を裏付けるデータ活用のノウハウを部下や後輩たちに受け継いでいきたいと思っています。データを活用して未来を創造し、みんなで話し合う機会を得たいです。

建設業は請負業と言われており、設計が描いたものをつくる、顧客に言われたものをつくります。その中で我々が何を提案すべきか。一つの建物をただつくるだけではなく、データ分析から得られた示唆と土地建物を管理・運営するというノウハウを取り入れて新しい提案ができたように、データを基に様々な提案ができるのではないでしょうか。

また、デジタル化に関する取り組みも推し進めていきたいです。現在、社内報は月に1回動画で配信しています。社員はそれぞれ各現場で働いており、なかなかコミュニケーションも取れないので、社員紹介や社内の取り組み、建設現場の状況など、短い動画で情報共有できるようにしています。これを発展させて、マニュアルの動画作成もしていく予定です。技術者は70歳のベテランから18、19歳の若手もいます。経験値が差に出てしまうので、技術を一定以上に保つためにも仕組み化していきたいです。

写真3:データを活用して未来を創造したいと話す又吉さん

サービスURL

オープンデータ利用者のコメント

今回、オープンデータを集約したダッシュボードを提供していただき、お客様に寄った仕事に時間を取れるようになりました。加工された使えるデータがコピペできる状態であり、アウトプット側に集中できたのが一番良かったと思います。